La nécessité d'un réseau pour observer les phénomènes sismologiques

L'idée de créer un réseau sismologique à l'échelle mondiale n'est pas nouvelle. Le scientifique britannique John Milne composera à l'aide de la Royal Society un des premiers réseau sismologique à échelle mondiale. Dans les années 1950, les américains monteront le premier réseau sismologique mondial moderne, le réseau WWSSN comptant 120 stations opérationnelles réparties sur la surface du globe.

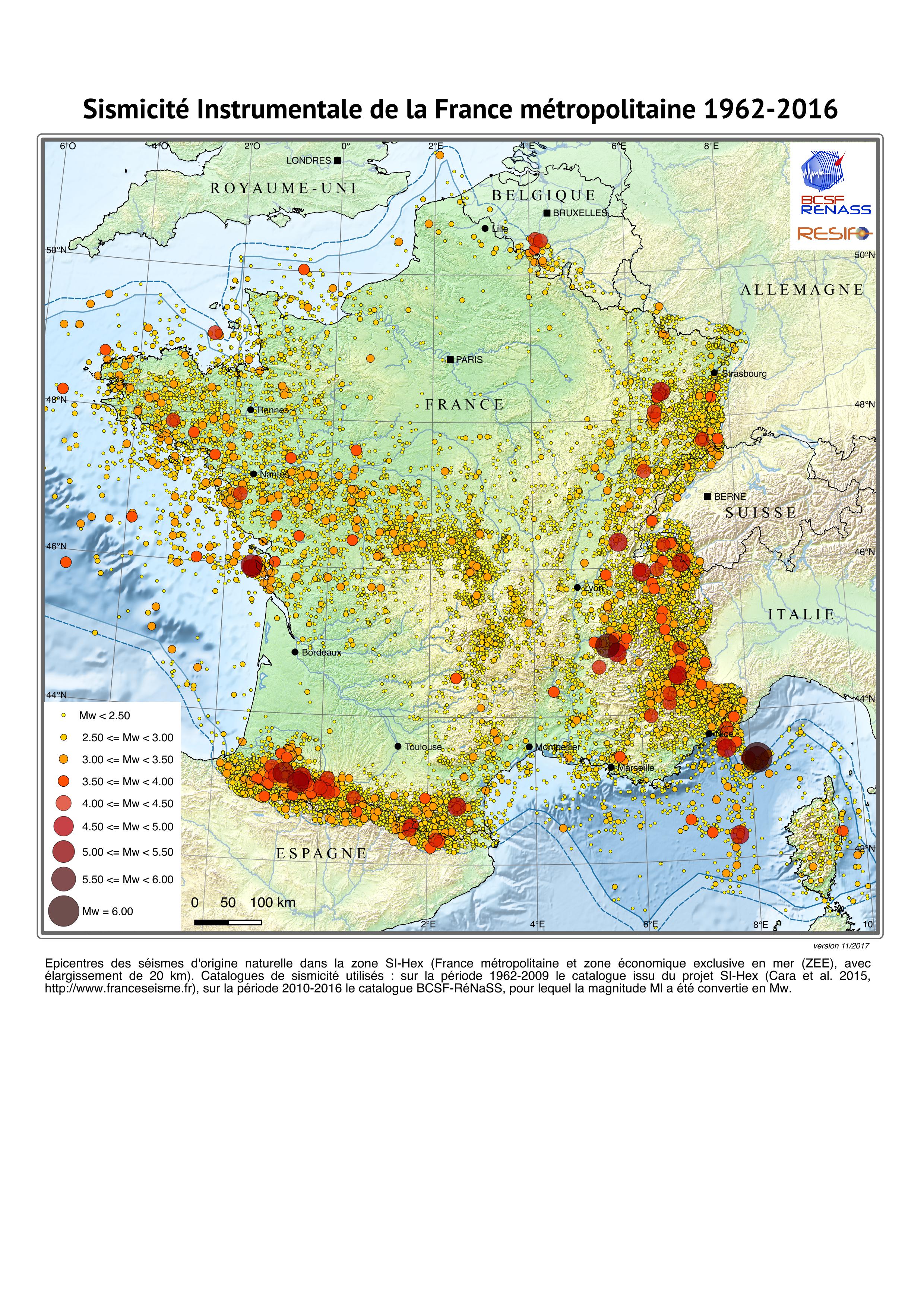

En France un ensemble de 795 stations sismologique et 138 personnels gère le RESIF, réseau sismologique et géodésique français. Ce réseau universitaire couvrant la quasi totalité de la France s'est notamment densifié dans les années 1980 par une volonté d'une meilleure couverture instrumentale française. Les données du RESIF sont enrichies par les données des pays frontaliers : Allemagne, Angleterre, Luxembourg, Suisse...

Le RESIF à plusieurs buts, il cherche notamment à observer les déformations de la Terre, connaître la composition des sols et des ressources et les utiliser mais aussi essayer de prévoir les catastrophes naturels liée à la terre.

Il existe un autre réseau sismologique majeur en France. Sous la direction du Commissariat à l'Energie Atomique et sous l'impulsion d'Yves Rocard, est crée en 1962 le Laboratoire de Détection et de Géophysique, LDG. Ce réseau sera utilisé à des fins militaires et est le plus ancien réseau sismologique français. Le sismomètre de notre projet est issu de ce réseau et fut en service dans la station sismologique de Welschbruch (Bas-Rhin).

Aujourd'hui ce réseau a pour missions la détection des tsunamis et des activités sismiques dans la région du Pacifique, mais aussi la détection des essais nucléaires clandestins à l'échelle mondiale.

Le fonctionnement des multiples stations en réseau est essentiel afin de remplir ces missions.

En effet, les phénomènes sismiques n'ont pas tous la même puissance, et les plus faibles peuvent ne pas être repéré par des sismomètres éloignés. Cela permet donc de différencier les phénomènes sismiques à l'échelle locale et mondiale. De manière similaire, tout choc provoque des ondes comme un séisme pourrait le faire, et ces ondes peuvent être repérées par le sismomètre. Ces ondes naturellement présentes forment le bruit sismique. Cela se traduit par des oscillations continues sur le graphique du sismographe.

Le vent, les marées, des chutes d'arbres, des pas sont des événements plausibles à la production d'un bruit sismique important.

Bien que ce bruit sismique puisse être important localement, il ne l'est pas globalement. Ainsi, si le bruit sismique masque les données à un endroit donné, les autres stations éloignées ne subiront pas ces parasites et enregistreront les potentiels phénomènes sismiques.

Bruit sismique

De plus, à partir des propriétés des ondes et d'une méthode nommée triangulation, on peut retrouver l'épicentre d'un phénomène sismique. Cependant, cette technique nécessite au moins trois stations, et en multipliant les stations on réduit les erreurs d'incertitude. On peut aussi, à partir des propriétés des ondes, connaître le temps auquel le séisme s'est produit, et afin d'avoir une valeur proche de la réalité, il est nécessaire d'avoir une grande quantité de stations ayant enregistré l'événement sismique. On fait une moyenne pour obtenir le temps au quel s'est produit l'événement.

Triangulation

En règle générale, les ondes se propagent dans trois dimensions. Lorsqu'on considère les phénomènes sismiques il y a cependant des ondes spécifiques : les ondes de compression et les ondes de cisaillements. La première agit sur un plan horizontal, et la seconde sur les plans verticaux et horizontaux.

Afin d'enregistrer ces trois dimensions il est nécessaire de mettre en place un minimum de trois sismomètres en réseau : Un sismomètre enregistrant selon un plan horizontal et deux autres sismomètres enregistrant chacun un plan vertical et décalés d'un angle de 90°.

Les trois plans enregistrés à l'aide des différents sismomètres

Tous les phénomènes sismiques ne sont pas lus par tous les sismomètres. En effet, il est parfois nécessaire d'utiliser des sismomètres spécifiques afin de détecter des phénomènes particuliers. Les stations n'ayant pas toujours l'espace, les moyens ou étant sujet à d'autres contraintes, elles peuvent néanmoins s’échanger des informations via un réseau.

Pour en savoir davantage sur la sismologie en Alsace vous pouvez consulter ces liens :

L'histoire du micromètre A. Repsold & Söhne

Dans ce billet, vous allez découvrir l'histoire du micromètre, une histoire unique et qui a été complexe à retracer.

Ergografo di Angelo Mosso

Cet instrument, inventé à la fin du XIXe siècle par Angelo Mosso, illustre physiologiste turinois, permettait de tracer un ergogramme, c'est-à-dire la trace du travail effectué par un muscle.

Présentation du Tonomètre

Voici une présentation illustrée de l'objet le tonomètre du docteur de Recklinghausen.

Ergography

Cette vidéo est une explication sur l'ergographie. Dans lequel

Un outil clé pour comprendre l'énergie humaine

Étudiants en premiére année "CMI Mécatronique et Énergie", nous avons eu le privilège d'explorer l'histoire fascinante de l'érgographe de Angelo Mosso, un instrument emblématique de la physiologie humaine, qui trône fièr

Le tonometer du docteur Von Recklinghausen

Podcast Tonometer

Voici un podcast rapide pour donner du contexte et présenter le tonomètre.

Le tonometer du docteur Von Recklinghausen

Une règle qui ne tourne pas rond

Une règle qui ne tourne pas rond.

Histoires d'une plaque photographique

Eudiants en Master, nous avons travaillé sur une plaque photographique en verre de la collection muséale de l'Institut de géologie / minéralogie de Strasbourg.

J'ai demandé à la Lune...

Etude d'une photo ethnographique : le Kirdi de Marcel Griaule

Nous proposons dans ce dossier une présentation et une analyse d'une photo prise en 1932 au Cameroun par l'anthropologue Marcel Griaule.

Un projet de carte de la Commission d'étude géologique et de cartographie d'Alsace Lorraine

Représentations de la Lune au XVIIème siècle

Luna vel lumina austriaca philippica

#2- Des réseaux d'acteurs qui se créent sur la carte

#3 - Épilogue

#1 - Nos premiers pas sur la carte

Les aspects géologiques de la plaque photographique

Eudiants en Master, nous avons travaillé sur une plaque photographique en verre de la collection muséale de l'Institut de géologie / minéralogie de Strasbourg.

L'arrivée de la projection à l'université

Eudiants en Master, nous avons travaillé sur une plaque photographique en verre de la collection muséale de l'Institut de géologie / minéralogie de Strasbourg.

Un institut et des plaques photographiques

Eudiants en Master, nous avons travaillésur une plaque photographique en verre de la collection muséale de l'Institut de géologie / minéralogie de Strasbourg.

Cartographier l'Alsace-Lorraine

Découvrez avec nous les dessous d'une carte d'Alsace-Lorraine créée en 1891 par la Commission d'études géologiques et de cartographie d'Alsace-Lorraine, créée en marge de l'Université impériale d

Histoire d'un Kirdi sifflant

Nous, Emma, Pauline, Linda et Emilien, vous proposons dans ce billet audio un podcast parcourant l’histoire d’une photographie issue de la collection d’objets ethnographiques de l’Université de Strasbourg. Cette photographie, intitulée « Kirdi sifflant par le Musée de l’Homme » a été prise lors de la mission ethnographique Dakar-Djibouti en 1932.

Histoire d’une plaque photographique

Explorer la pédagogie médicale du XIXe à nos jours

Une photo chez les Kirdi

Peut-on voir au-delà des couleurs ?

Au-delà du Spéculum Vaginal

Plongez dans le monde invisible de la radioactivité avec l'électroscope !

Utilisation d'un colorimètre similaire à celui de Dubosq

La symphonie des couleurs : les pièces du colorimètre de Dubosq

Généalogie du Spéculum Vaginal

Evolution des lieux clés du nucléaire à Strasbourg

Le spéculum au coeur des inégalités de genre dans le secteur médical

Duboscq illuminé par le Soleil

Les Origines du Spéculum Moderne

Marguerite Perey : une scientifique à Strasbourg

L’évolution dans l’étude des couleurs

L’électroscope : un outil mystérieux dévoilé

Si la balance ne pèse pas, à quoi sert-elle ?

Fiche descriptive de la balance électrique

Peut-on peser l'électricité ?

Présentation de cet électromètre à quadrants

Dans cette vidéo, je vous présente le modèle de l'éléctromètre à quadrants que nous avons étudié ainsi que son principe de fonctionnement.

L'histoire du mètre étalon

L'histoire du mètre, est une grande avancée scientifique dans notre monde, au-delà des techniques mises en place pour atteindre cette valeur, cela est aussi une avancée pour la communication au sein d

Des origines allemandes

Nous savons que cette règle provient d’Allemagne car on peut apercevoir sur la règle et sur la boite l’inscription du fabricant Max Woltz nom qui a disparu dans les année 1980 pour des raisons que nous ne connaissons pas.

Lord Kelvin : un créateur d'électromètre

L'invention et l'évolution de l'électromètre

Une unité de mesure universelle

L'histoire du mètre étalon

Laisse ton coude, tes pieds et passe au mètre étalon

Le galvanomètre

Dans ce diapo, vous découvrirez les hypothèses de fonctionnement de notre galvanomètre.

Un galvanomètre pas comme les autres...

Galvani, un homme inspirant !

lien vers le podcast:

Qui a donc crée cette étrange balance ?

Une fiche technique pas comme les autres

Le Sismomètre Willmore

Les Curie, des scientifiques d'exception

Dans ce diaporama, nous vous proposons de redécouvrir la vie et les travaux des époux Curie.

Étude d'une photo ethnographique

La vie d'une carte

Nous tenons aujourd'hui à vous présenter une carte géologique allemande datant de 1917 : Geologische Übersichtkarte des Östlichen Centralafrika

Découverte d'un objet Fang : un collier ?

Notre travail consiste à présenter un objet que nous avons étudié dans le cadre

Un objet des collections universitaires astronomiques de Strasbourg : le sextant de Hoppe

Un instrument revisité : le cas de l'électromètre à quadrants

Cet objet que nous avons étudié peut sembler atypique de par sa forme mais recèle en réalité une histoire intéressante animée par plusieurs acteurs que nous allons vous faire découvrir à travers ce dossier.

Fouilles sur l'histoire d'un fossile de rhinocéros

Vous trouverez ici un exercice de valorisation numérique d'un objet de science: une portion d'humérus de Rhinocéros.

Mémoires d'une lame médicale

Quels secrets une lame trouvée à l'institut d'anatomie de Strasbourg peut-elle bien renfermer?

Voltzia Heterophylla

Nous vous présentons le fossil de Voltzia Heterophylla, enregistré sous le numéro d'inventaire UNISTRA.2019.0.20483, en nous intéressant à son cheminement depuis sa vie jusqu'à son emploi dans nos mains aujourd'hui.

Instrument de mesure : Règle Wolz

Il s'agit d'une règle métallique, datant de fin XIXe-début XXe siècle, qui faisait partie de la collection universitaire de Strasbourg.

Les femmes Curie dans la science

Une serrure du Pays Dogon

Découvrez toute la complexité d'un des objets de la collection ethnographique de l'Université de Strasbourg : la serrure de grenier à mil nommée Walu du Pays Dogon.

Les traces visuelles d'un Humérus de Rhinocéros

Avez-vous déjà vu un os de rhinoceros? Accompagnez-nous dans sa decouverte !

"Les archives totales de l'humanité"

La photographie ethnographique et "l'authenticité"

Ce court podcast parle de l'usage photographique par les ethnologues, plus précisément de l'usage qu'en fait l'ethnologue Marcel Griaule durant la mission Dakar-Djibouti.

Il tente de retracer succintement les enjeux de la photographie ethnographique dans un contexte colonial, entre Altérité et "Authenticité".

La découverte d'une photo ethnographique

La collecte de la mission Niger-Lac Iro (1938-1939)

Découvrez dans ce podcast l'histoire de la collecte de la serrure de grenier à mil du Pays Dogon, nommée serrure Walu ! Mêlant narration et intervention d'un spécialiste suivez le récit de cet objet qui fait partie de la collection ethnographique de l'université de Strasbourg.

(3) L'institut d'anatomie de Strasbourg

Cette vidéo retrace l'histoire et les pratiques de l'institut d'anatomie de Strasbourg, lieu où la lame de microtome a été trouvée.

La vie de Marguerite Perey

Ce diaporama présente la vie de Marguerite Perey et nous permet mieux de comprendre la place de cet électromètre à Strasbourg

Hêtre non-identifié

Chronologie des objets de navigation astronomique maritime.

Nous vous proposons de découvrir ci-dessous une chronologie des objets de navigation astronomique maritime.

(1) Vous avez dit histologie?

Ce podcast vous invite à écouter une brève introduction à l'histologie!

(2) À la découverte de notre objet...

Vie et oeuvre de Wilhelm-Philippe Schimper

L'histoire et l'implication de Schimper au muséum de Strasbourg

La serrure de grenier du Pays Dogon

Serrure de grenier dogon

Fonctionnement mécanique de la serrure Dogon

Les objets conservés dans les collections muséales sont parfois fragiles et donc incompatibles avec des manipulations.

Pays Dogon, mythes et symboles

Ce podcast sur le Pays Dogon, les mythes de ce peuple et le symbolisme de leurs serrures a pour but de donner un cadre civilisationnel à la serrure dogon dite serrure Walu, présente au sein de la collection ethnographique de l'université de Strasbourg.

La vie d'une carte - 1

Nous tenons aujourd'hui à vous présenter une carte géologique allemande datant de 1917 : Geologische Übersichtkarte des Östlichen Centralafrika

La vie d'une carte - 2

Pour voir les résultats de notre investigation sur cet objet mystérieux, démarrez la présentation!

Zoomez sur les zones colorées pour en savoir plus, questionnant la carte sous quatre angles différents :

Patrimonialiser les objets scientifiques de l'Université de Strasbourg

Introduction - Collier Fang

Autobiographie d'un sextant

Face au cruel manque d'informations quant au sextant de Hoppe, nous avons décidé d'user de la fiction pour présenter les quelques indices que nous avons pu rassembler. Ne serait-ce que concernant la date de création de notre spécimen n°253, nous savons uniquement qu'il a été conçu entre 1805 et 1810 mais, pour le bien de notre narration et aux vues du numéro de série de l'objet, nous avons arbitrairement tranché pour l'année 1810.

Frise Voltzia Heterophylla

Promenez vous dans le temps grâce à notre frise intéractive !

Le galvanomètre à travers le temps

Le sextant de Hoppe : unboxing et assemblage

Rencontrer un objet issu des collections universitaires passe avant tout par sa manipulation.

Fonctionnement et détails du sextant de Hoppe N°253

Sur ce poster interactif, il est possibe de découvrir plus en détail le fonctionnement d'un sexant, les raisons de son utilité, ses usages passés et présents, ou encore les personnes qui s'en servaient.

Marcel Griaule, le photographe ?

La Mission Dakar-Djibouti (1931-1933)

Podcast Voltzia Heterophylla

Embarquez pour une aventure auditive autour du Rhin ! On vous propose un voyage dans le temps, de 250 millions d'années à aujourd'hui, et ce, en seulement 11 minutes ! L'occasion de découvrir un fossile typique du muséum d'histoire naturelle, la Voltzia Heterophylla, ainsi que la richesse patrimoniale qu'elle représente !

Image interractive de l'objet Fang

Nous vous proposons ci-dessous une image interractive d'un bijou issu de l'ethnie Fang.

Elle retrace les caractéristiques du bijou, et les nombreux questionnements qui entourent cet objet.

Repères historiques de l'objet Fang

Photogrammétrie d'Humérus de Rhinocéros

La microscopie un univers à explorer !

Les différents supports d’enseignement

Planches pédagogiques de médecine et d'autre disciplines

Planches pédagogiques de médecine et d'autres disciplines

Histoire des modèles pédagogiques en sciences de la terre

Les lieux d’utilisation des planches pédagogiques anatomiques

Description détaillée de la météorite de Braunau

Le magnétisme terrestre

Dans ce parcours géographique nous nous intéressons à la balance de Schmidt, et plus particulièrement à son histoire et son utilisation.

Que fait la balance de Schmidt à Strasbourg ?

Immersion au cœur de la planche pédagogique "Le foie et le pancréas"

Je vous invite, à travers cette vidéo, à découvrir cette affiche très interessante qui a eu d'abord la vocation de transmettre des savoirs en anatomie.

Reconstruisons le patrimoine scientifique

Quand les objets de deux grand concepteurs se rencontrent

L'histoire du microscope

La plus vieille lentille en verre poli daterait du 12ème siècle avant J-C.

Les composantes de notre microscope

L’Observatoire astronomique de Strasbourg

Simulation de l’utilisation de la planche

Fuir l'atmosphère

Les ancêtres de la lunette méridienne

Le gnomon et le bâton de Jacob vers la lunette méridienne

Création de contenus pédagogiques en médecine : les travaux et l’héritage du docteur Auzoux

Histoire des Etablissements Auzoux

L’arrivée spectaculaire des météorites

Les origines des météorites

Vidéo complémentaire sur l'étude des météorites

L'étude des météorites, tout un art

Météorites : de la modélisation à la compréhension

La collection des schémas didactiques

La balance de Schmidt : l'une des rares qui ne nous complexe pas sur notre poids

La lunette méridienne : un élément clé dans l'évolution de l'astrométrie

Jean Pierre Rothé

Askania, l’entreprise qui donna naissance à un nouvel instrument.

Vous retrouverez dans ce document l'histoire de la marque ASKANIA, l'entreprise qui permit la création de la balance de Schmidt.

Mais que fait la balance de Schmidt à Strasbourg ?

Expédition Glaciale

Un microscope dans la mauvaise boîte !

Le microscope est un objet utilisé dans le domaine de la science dans le but de pouvoir voir des images que l’on ne peut voir à l’œil nu.

La vie de L. Auzoux, P. Sougy et J. Avezard

Le Dr Louis Thomas Jérôme Auzoux (1797 - 1880) est un médecin français, internationalement connu comme créateur de nombreux modèles anatomiques utilisés dans l'enseignement de la médecine humaine et vétérinaire, mais qui

construction optique

Immersion dans la Balance de Schmidt

L’Instrument de passage de Majer-Steinheil

Comment se situer grâce aux astres ?

Olaüs Roemer, le successeur de Galilée

La lunette de Galilée

Balance de Cotton

La balance de Cotton est un objet de sciences qui a permis à de nombreux physiciens de faire de multiples découvertes, Aimé Cotton, son inventeur, l'a créé pour mesurer l'intensité d'un champ magnétique en travaillant sur l'effet Zeeman, dans ce d

Qui est Aimé Cotton ?

Les influences d'Aimé Cotton

Un diaporama aidant à en savoir plus sur la balance de Aimé Cotton notamment sur Pierre Weiss et son utilisation actuelle.

Présentation de la bobine de Ruhmkorff

Présentation de la bobine de Ruhmkorff.

La balance de Cotton

Vidéo de présentation d'un instrument de mesure de forces électromotrices, d'appellation d'usage: balance de Cotton.

Découverte de la pile thermoélectrique

Frise chronologique de l'histoire de la thermopile

La société KIPP

Connaissez-vous la société KIPP ?

Cette société créé par Jacobus KIPP (dont vous pouvez visionnez la vidéo sur l'histoire de sa vie) a traversé les temps.

Qui était Jacobus KIPP ?

Mais qui est donc Jacobus KIPP ? Vous n'avez jamais entendu ce nom ?

Le réfractomètre d’aujourd’hui

Présentation du dernier réfractomètre, encore utilisé de nos jours.

Prismes et lentilles: la science derrière le réfractomètre de M. Féry

De la lumière, des angles et de l'ingéniosité : le réfractomètre

Un regard sur la Pile Thermoélectrique

Qu'est-ce qu'une "Pile Thermoélectrique" ? Un mot barbare pour un objet simple ? Un appareil de mesure complexe ?

L'histoire d'un grand homme

Là où tout a commencé...

Les pièce du réfractomètre

Dans cette vidéo, une description du réfractomètre vous est proposée. Vous pourrez y découvrir les différentes pièces composant cet instrument.

Analyse d'un liquide ? Réfractomètre Universel de M.Féry

Réfractomètre Universel de M. Féry. Voici le nom de l'objet qui a attiré notre attention.

La bobine de Ruhmkorff, prouesse technologique

Quelles ont été les utilisations de la bobine au fil du temps ?

L'histoire de la machine à éclair et de son créateur

La bobine de Ruhmkorff, une bobine pour laquelle vous aurez le coup de foudre !

La Pile Thermoélectrique

Nous sommes un groupe d'étudiants première année de licence physique, science de l'ingénieur. Dans le cadre de notre cours sur l'histoire des techniques, nous avons eu la chance d'étudier des objets scientifiques qui sortent de l'ordinaire !

maison pelin

Maison où les instruments d’optiques sont fabriqués, la maison Soleil a été fondé en 1819 par l’ingénieur opticien Jean-Baptiste Soleil (1798-1878) et est située

Les secrets bien gardés de la pile thermo-electrique.

Le globe de Coronelli fait peau neuve | Conférence

Le Sextant : Le GPS du XVIIIème siècle ?

L'avoir dans le collimateur c’est aussi l'avoir dans le viseur ?

Pour notre cours d’Histoire des techniques dans notre Cursus Master en Ingénierie (CMI), nous avons été amenés à découvrir plusieurs instruments de physique et à en faire l’étude.

Les Horloges Ungerer

Le temps est une mesure essentielle dans l'astronomie, elle nous permet aussi de nous projeter dans nos activités tout le long de la journée.

La double horloge - Ernest Esclangon

L'héritage des Ungerer

Mise en relation des éléments : explications/détails des résultats

Les accessoires, le collimateur et un travail de précision.

La lunette astronomique étant l'objet principal de l'ensemble, à l'époque, n'étant pas électroniquement contrôlée, les mesures devaient être précises au maximum mais sans capteurs

Les astres dans le collimateur

Au travers de ce diaporama, nous nous concentrons d'abord sur le collimateur, puis nous élargissons notre point de vue au fur et à mesure afin de découvrir les éléments qui l'entourent.

Les dernières actualités du collimateur en images !

Les dernières images du collimateur de Repsold à notre disposition.

Le collimateur de Repsold, comment fonctionne t-il ?

On parle de collimateur du cercle méridien, mais de quoi s’agit-il ?

Ce diaporama correspond à l'introduction de nos recherches sur le collimateur, commençant par la présentation du cercle méridien.

Biographie du Sextant

Comment utiliser correctement un sextant ?

Les mathématiques derrière la conception du sextant

Le sextant : principe de fonctionnement

Le Premier GPS ?

La mesure du temps en Astronomie

Le temps est une notion utilisé depuis toujours dans la civilisation humaine, auxiliaire primordiale de toutes organisations au sein d'une société.

Le ciel virevolte entre nos mains

Un film de la Collection « Art’propos ». Cette collection de très courts formats vidéo propose une étude visuelle et des points de vue croisés autour d’un artefact visuel.

Restauration du globe de Coronelli

Un globe, des globes

Objet d'exception, le globe céleste de Coronelli, préservé à l'Observatoire astronomique de Strasbourg, n'est pas le seul globe édité par le cartographe vénitien qui nous soit parvenu.

Le globe céleste de Coronelli – Histoire d’une renaissance

Depuis près de 100 ans, la présence du globe céleste est attestée dans la collection de l’Observatoire astronomique de Strasbourg : il en constitue aujourd’hui l’une des pièces maîtresses.

Enquête sur le patrimoine des observatoires astronomiques

Un globe à l’Observatoire

La présence du globe céleste de Coronelli conservé par l’Université est attestée pour la première fois à l’Observatoire de Strasbourg par une photo datant de 1926.

Le globe céleste de Coronelli de Strasbourg

Comme l’atteste la date portée sur le méridien en laiton, le globe céleste de Strasbourg a été réalisé en 1697 par Gatellier, fabricant réputé de montures pour globes installé à Paris.

Vicenzo Coronelli et les globes de Marly

Moine d’origine vénitienne, Vicenzo Coronelli (1650-1718), est un cartographe, cosmographe et géographe rendu célèbre par la conception des globes dits de Marly.

Les astrolabes de l'Université de Strasbourg

Nous vous proposons de découvrir deux des pièces les plus fascinantes des collections universitaires : les astrolabes conservés par l'Observatoire astronomique… Ces derniers ne sont habituellement pas montrés au public sauf dans le cadre d�

Le Globe de Coronelli

Le globe céleste de Coronelli constitue l’une des pièces maîtresses des collections de L’Observatoire astronomique de Strasbourg (ObAS).

Reproduction d'une presse à pastilles en LEGO

Dans notre étude d'objet scientifique (voir le dossier https://oscahr.unistra.fr/dossiers/la-presse-%C3%A0-pastille

Charles Sadron en quelques dates

La presse à pastilles, simple instrument ou chef d’œuvre scientifique ?

Le dossier « La presse à pastilles, simple instrument ou chef d’œuvre scientifique ?

Une presse à pastilles, à quoi ça sert ?

Valoriser le globe de Coronelli : le projet de Manon Liénart

L’an dernier, avant de faire peau neuve, le Globe Céleste de Coronelli a été examiné sous toutes les coutures par Manon Liénart.

Qui était Otto Toepfer ?

Création du microscope à vibration

Des associations entre les scientifiques: inventeur/fabriquant ont mené à la création des objets comme le microscope à vibration de Koenig et Helmholtz, deux physiciens allemands. Cette vidéo fait partie d'une série de trois contenus.

Fonctionnement du sismomètre de Rocard

Un instrument allemand à l'Université de Strasbourg ?

Photomètre à coin de Toepfer - Fonctionnement

Le photomètre à coin de Toepfer

Dans le cadre de notre cours d'Histoire des Techniques, nous nous sommes intéressés à un objet de science ancien, conservé dans les archives de l'Université de Strasbourg.

Chronoscope de Hipp - créateurs et parcours

Albert Favarger (1851-1931) né dans l’état de New York de deux parents suisses, notamment d’un père particulièrement patriote: Charles-Louis Favarger, qui avait fondé un établissement suisse ‘’Alpina’’ pour rencontrer se

Chronoscope : Sources

Chronoscope (1920-1960) - Notre objet de départ

Chronoscope (1927-1975) - FAVAG

En 1927, Favarger AG a été renommait FAVAG, i.e. “Fabrik elektrischer Apparate AG.” En 1932, le FAVAG fut repris par Hasler.

Chronoscope (1908-1927) - FAVARGER & CIE

Chronoscope (1889-1908) - PEYER et FAVARGER

Chronoscope (1890)

Le chronoscope de Hipp, d’une grande importance pour les sciences, de manipulation facile et qui donnait une indication directe du temps mesuré,

Chronoscope (1875-1889)

Chronoscope (1840)

Yves Rocard, physicien du CEA à la sourcellerie

Courte vidéo synthétisant la longue vie d'Yves Rocard, scientifique français ayant dédié sa vie à la France.

Sismologie, Guerre Froide et Yves Rocard, quel lien ?

Le dossier « Sismologie, Guerre Froide et Yves Rocard, quel lien ?

Lumière sur un instrument oublié : Le Chronoscope de Hipp

Dans notre parcours en CMI (Cursus Master en Ingénierie) en première année de licence, il nous est demandé d’enquêter sur un objet de science pour l’enseignement d’Histoire des Techniques.

Utilisation du microscope à vibration optique

Cette vidéo s’inscrit dans une série de trois vidéos autour d'un objet du 19ème siècle: Le microscope à vibration de Koenig et Helmholtz. Celle-ci traite du contexte et de l'utilisation de l'objet.

HIPP Matthäus (1813-1893)

Éclaircissement sur l’équation personnelle

Présentation visuelle du Chronoscope de Hipp

Instrument scientifique du 19ème siècle : le microscope à vibration optique

Etudiants en licence physique et sciences pour l'ingénieur, c'est dans le cadre de nos cours que nous avons eu l'occasion d'étudier un instrument scientifique du passé, afin de réaliser un projet étudiant que nous souhaitons pa

Fonctionnement du microscope à vibration optique

Vous trouverez dans cette vidéo des explications sur le fonctionnement du microscope à vibration de Koenig et Helmholtz.

Le Chronoscope de Hipp - Comment fonctionne-t-il ?

Petite animation en stop motion expliquant de manière simplifiée le fonctionnement du chronoscope de Hipp.

source : Nicolas, S., & Ferrand, L. (2003). La psychologie moderne (pp. 132-134,346). Bruxelles: De Boeck Université.

Le globe de Coronelli fait peau neuve

Vieux de plus de trois siècles, le globe de Coronelli représente le ciel tel qu'il était cartographié à son époque.

Le ferromagnétisme

Une femme de sciences à Strasbourg

Pierre Weiss : son impact à Strasbourg

Pierre Weiss : ses études